团队负责人联系电话:13851758986

团队负责人联系电话:13851758986

背景:因单位不能补缴2008年之前的社保而导致最终享受的养老保险待遇减少,劳动者就该部分减少的待遇损失主张赔偿。双方当事人就该主张是否属于法院受理范围产生了争议。

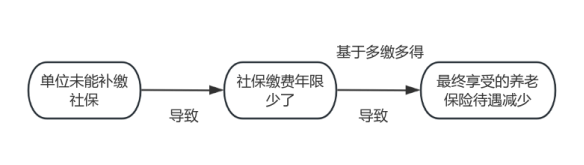

笔者认为,此时劳动者主张待遇损失的逻辑实为:

在本质上,应为侵权之诉。但劳动争议与侵权之诉不是非此即彼的关系。例如,在劳动合同履行期间,劳动者操作失误致使用人单位机器设备损坏,单位起诉劳动者赔偿。该纠纷既是财损的侵权纠纷又是符合《劳动争议司法解释(一)》第一条第一款的劳动争议纠纷。因此,还需结合法律规范和实际具体考量。

(一)法律规范

最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一) 法释〔2020〕26号 |

第一条 劳动者与用人单位之间发生的下列纠纷,属于劳动争议,当事人不服劳动争议仲裁机构作出的裁决,依法提起诉讼的,人民法院应予受理: (一)劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷; (二)劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同,但已形成劳动关系后发生的纠纷; (三)劳动者与用人单位因劳动关系是否已经解除或者终止,以及应否支付解除或者终止劳动关系经济补偿金发生的纠纷; (四)劳动者与用人单位解除或者终止劳动关系后,请求用人单位返还其收取的劳动合同定金、保证金、抵押金、抵押物发生的纠纷,或者办理劳动者的人事档案、社会保险关系等移转手续发生的纠纷; (五)劳动者以用人单位未为其办理社会保险手续,且社会保险经办机构不能补办导致其无法享受社会保险待遇为由,要求用人单位赔偿损失发生的纠纷; (六)劳动者退休后,与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险待遇而发生的纠纷; (七)劳动者因为工伤、职业病,请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷; (八)劳动者依据劳动合同法第八十五条规定,要求用人单位支付加付赔偿金发生的纠纷; (九)因企业自主进行改制发生的纠纷。 |

第二条 下列纠纷不属于劳动争议: (一)劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷; (二)劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷; (三)劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷; (四)家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷; (五)个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷; (六)农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。 |

江苏高院:2010年施行的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(三)》第一条针对社会保险争议作为劳动争议的特殊性,对人民法院受理社会保险争议范围又作了规定,依据该规定:“劳动者以用人单位未为其办理社会保险手续,且社会保险经办机构不能补办导致其无法享受社会保险待遇为由,要求用人单位赔偿损失而发生争议的,人民法院应予受理”,现肖道生办理了退休手续已经享受养老保险待遇,每月领取养老金,故,肖道生起诉主张养老保险待遇损失不符合人民法院受理案件的范围,二审法院裁定驳回肖道生的起诉并无不当。

北京高院:十六局集团公司已参加社会保险统筹,为闫守金办理了社会保险手续,闫守金亦已享受养老保险待遇。在闫守金办理了退休手续,享受养老保险待遇的情况下,其关于养老保险损失的诉讼请求,不属于法院受理劳动争议案件的范围。

苏州中院:被上诉人为上诉人办理了社会保险手续,上诉人也办理了退休手续并享受了退休待遇。双方主要争议是缴费年限及因缴费年限问题导致的社保损失,该请求不属于法院的受理范围。

在劳动者已经享受养老保险待遇的情形下,其不符合《劳动争议司法解释(一)》第一条第(五)(六)款规定的内容。该法律规范的逻辑为:

法律规范所言的是“无法享受”社保待遇和用人单位“未办理”社保。因此社保缴费年限减少而导致养老保险待遇减少,不属于劳动争议范畴。上述司法案例均认可如是观点。

经过检索,总结如下:

1、未提供社保经办机构无法补办的证据[1]

2、未经仲裁前置

3、入职时已到退休年龄/起诉时未达到法定退休年龄

4、可经社保机构补办[2]

5、已过诉讼时效

6、已过仲裁时效[3]

7、即使补办,社保也未缴满15年

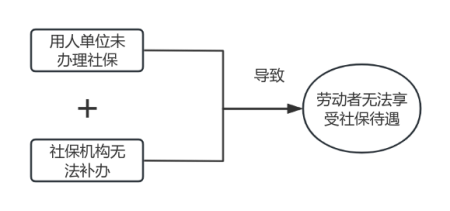

文义解释可知,用人单位未办理社保+社保机构无法补办+无法享受社保待遇,三者缺一不可,皆满足才可受理。

从检索的案例来看,对“未办理社保”的认定较为严格,法院往往认为用人单位已经开户但是未足额缴纳、未按期缴纳不属于受理范围。[4]

社保机构无法补办的举证责任在劳动者,很多法院认为劳动者不能举证社保机构无法补办,因此不予支持赔偿损失。换位思考,若劳动者确实无法取得证明呢?社保机构如果要求法院的补办裁定才予以补办呢?如此,劳动者就将位于极其不利的地位。若法院能够主动调查取证,与社保机构对接或许能更好地维护劳动者的权益。[5]

无法享受养老保险待遇,即暗含着劳动者本应享受养老保险待遇,本应满足享受待遇的条件。在我国,享受养老保险待遇必须符合两个条件:一是必须达到法定退休年龄;二是累计最低缴费满十五年。进一步可知,若劳动者未达到法定退休年龄、未缴满15年,法院不会支持赔偿待遇损失。

依据江苏省高级人民法院《关于审理劳动人事争议案件的指导意见(二)》(苏高法审委[2011]14号)第二十条规定:

情形 | 损失额 |

在该用人单位连续工作未满15年 | 工作年限N; 当地上一年度职工月平均工资标准C; 待遇损失Y=C*N |

在该用人单位连续工作满15年 | 以当地最低社会保险缴费基数为缴费基准,并按其应当缴费年限确定养老金数额,按月支付劳动者养老保险待遇,并随当地企业退休人员养老金水平调整而调整。 |

其他省份有不同做法,比如山东省部分法院按照劳动者退休时当地退休职工的社会平均养老金标准,参照人身损害赔偿标准中75周岁这一全国人口平均预期寿命标准,结合单位和个人应承担的比例份额,一次性计算养老保险损失。[6]

作者:北京市盈科(盐城)律师事务所 吴砚文

[1] 参见(2021)湘1021民初2890号、(2021)吉07民终38号民事判决书。

[2] 参见(2022)苏0682民初4856号民事判决书。

[3] 参见(2021)苏10民终2105号。

[4] 参见(2018)粤13民终3524号、(2021)粤19民终6750号民事裁定书。

[5] 参见(2020)陕01民终10263号。

[6] 参见(2021)鲁11民终5号、(2024)鲁06民终307号民事判决书。